![]() ‘माटी को जितना मैं समझ सका’

‘माटी को जितना मैं समझ सका’ ![]()

डा. रामबाबू गौतम ‘आरजी’

हिन्दी- साहित्य को भारतीय और प्रवासी मंचों पर अपनी साहित्यिक विवेचना का प्रखर-पृष्ठ के रूप में प्रस्तुत करना इतना आसान भी नहीं था जिसे संक्षिप्त किया जा सके। वास्तव में भाषा- ज्ञान का आत्म- सात होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आदर्णीय देवी नागरानी जी तथा उनके साहित्यिक-परवेश, पद्य और गद्य दोनों में वेजोड़-तारतम्य है। कई भाषाओं- हिन्दी, उर्दू, सिंधी, मराठी, तेलगू, गुरूमुखी, तथा अंग्रेज़ी आदि भाषाओं के ज्ञान ने उन्हें अनुवाद करने की क्षमता और सभी-भाषाओं के साहित्य को समझने की योग्यता भरपूर मिली है जो इस कृति के विचारों में देखी जा सकती है ।

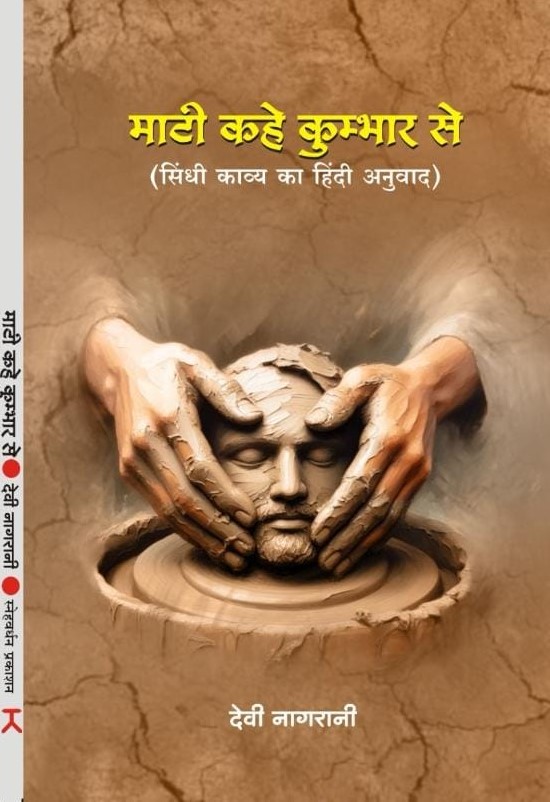

इस प्रकाशित- कृति के शीर्षक- ‘मांटी कहे कुम्भार से’ ही में बहुत कुछ रचनाकार का विस्तृत- प्रतिबिंब के साथ अलौकिक-जगत की तरफ़ इसारा करता दिखाई देता है। संत परम्परा के कवि- कबीर दास भी इसी को चेतावनी के रूप में इस माया-रूपी शरीर को नश्वर होने की बात कहते हुए अपनी खड़ी- बोली की भाषा में आसानी से हर- चेतना को दोहों, साखियों से समझा देते हैं-

“मांटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय

इक दिन ऐसा आइगा, मैं रूंदूंगी तोय ॥”

जिन्हें- कविता एक मनोरंजन का विषय या शायरी, तुकबंदी तक ही दिखाई देती है उन्हें कविता की भाषा और व्याकरण का सामान्यतः उतना ज्ञान आवश्यक रूप से प्रचुर नहीं कहा जा सकता । हिन्दी- साहित्य में आधे- अक्षर का प्रयोग, सर्वप्रथम हिन्दी के प्रचलन में प्रयोग करने वाले कवि- काबुल (अफ़ग़ानिस्तान, अखंड भारत के समय) के सैय्यद इब्राहीम को ‘रसखान’ की उपाधि दी गयी। उनके छंद और ख़ासकर बृज के छंद आज भी चर्चित हैं -

“मानुष हों तो वही रसखान... “

ऐसे ही अन्य कई और कवि हैं जिन्हें उनके काव्य से, लेखन से और इस हिन्दी में नये प्रयोगों से समाज में, साहित्य में, भाषा में परिवर्तन आया । उनमें- भूषण (शिवराज सिंह), घाघ, रैदास, खानखाना आदि अपनी भाषा- साहित्य के लिए प्रख्यात हैं । एक कवि की भाषा का व्याकरण, लेखन और भाषा- प्रवाह ही पाठकों के मन को छूता है। वही उस साहित्यकार का उसके पाठकों के बीच का मापदंड होता है। उसके नये प्रयोग के साहित्य का विस्तार होता है।

कविता के भावों को, काग़ज़ पर उतारने का कोई समय- काल निश्चित नहीं होता है। ऐसे ही भावों में आदर्णीय देवी नागरानी जी, इस प्रकार कुछ नया विचार सोचतीं हैं-

“शायद

जो वह सोचता है,

वही मैं काग़ज़ पर उतारती हूँ

यकीनन क़लम मैंने थामा है

पर,

लिखने वाला कोई औरहै ।”

आशियाने- शीर्षक में आ. नागरानी जी, एक दर्द व्यक्त करतीं हुयीं अपनी- सोच की सार्थकता उकेरतीं हैं जो इतिहास की पर्तों के साथ, एक- कराहता सा दर्द दिखाई देता है-

“दिमाग़ ताक से लग गया

जवान तालू से लग गयी

सोच- सकते में आ गई

जब- सुना वह सच ।”

प्रवासी- यादों को ज़हन में रखकर, न्यू यार्क (अमेरिका) की उस माटी (जमीं) से लिखे ख़त और उनकी यादों को भी उन्होंने पास की नज़दीकी का एहसास करते हुए सार्थकता से लिखा है-

“न्यू यॉर्क

खुद के नाम यह ख़त

जो यादों में समा गया है ।

उन रिश्ते- नातों के नाम जो

दूर हो कर भी पास हैं ।”

मनुष्य का प्रकृति के साथ ही जीवन-निर्वाह होता है चाहे वह संसार के किसी भी कोने में और कहीं भी रहे। इसी बदलाव को ‘माटी कहे कुम्भार से’ में प्रदीप्त- प्रतिबिंब और जीवन के सरल- रास्ते ढ़ूंढ़ने में हमारा जीवन-बचपन, युवावस्था, वृद्ध और प्रौढ़ अवस्था को देखते- देखते ही ये सब बदल जाता है। कवयित्रीभी अपने उसी बदलाव को अपने इन शब्दों में व्यक्त करतीं हैं-

“बदलाव

कितने कल-आकर बीत गए

कितने आज- कल में बदल गए ।

और मैं

आज भी न जानें-

कौन से कल के इंतज़ार में

आज को कल में बदलने को आतुर हूँ ।”

जीवन में हार- जीत का भी एक चक्र अपनी हक़ीक़तों के साथ उभरता है और मौत के इस चक्र का आख़िरी- दाँव माना जा सकता है; पर कवयित्री उसे भी ललकारतीं हैं-

“ऐ मौत!

तू हार- कर भी नहीं हारती

और ज़िंदगी-

तू जीतकर भी नहीं जीतती ।

ज़ालिम कहूँ

या कहूँ मोक्ष-दायिनी ।”

अंत में- जैसा कि माना जाता है कि एक कवि की उड़ान रवि तक होती है, जहां कवि की कल्पना को मापना कोई साधारण बात नहीं होती है। इस काव्य- संग्रह में एक सोच और तार्किकता- पूर्ण शब्दों का चयन किया गया है। मैं, इस वरिष्ठ- लेखक, साहित्यकार- कवयित्री आ. नागरानी जी को इस संग्रह- ‘माटी कहे कुम्भार से’ के लिए अपनी- विशेष मंगलकामनाएँ प्रेषित करता हूँ ।

(जनवरी २८, २०२४)

डा. रामबाबू गौतम ‘आरजी’

(कार्डियो- प्लमनरी), मेडोलैंड़ हास्पीटल, सिकासस

न्यू जर्सी (अमेरिका), मो. (२०१) ६७३-०४०१

पता: २२० व्हीलर स्ट्रीट,

क्लिफ साइड़ पार्क, न्यू जरसी ०७०१०

ई-मेल: gautamrb03@yahoo.com

Powered by Froala Editor

LEAVE A REPLY