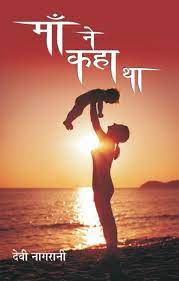

माँ ने कहा था

माँ ने कहा था

माँ ने कहा था

आदरणीया देवी नागरानी जी ने अपनी पुस्तक 'माँ ने कहा था' की समीक्षा लिखने के लिए अमेरिका से फोन किया तो मेरे पैर मानो ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। कितने फख्र की बात है ! कैसा स्वर्णिम अवसर मेरे हाथ आया है। बिल्ली के भाग से मानों छींका टूटा है। पहले छींके में तो होता था दूध, पर मेरा वाला छींका ऊँचाई पर नहीं लटका था, वरन् हजारों किलोमीटर दूरी पर, अमेरिका के एक लैपटॉप के छींके में ‘माँ ने कहा था’ मानो दूध का भगोना रखा था. अस्तु।

पहली बार तो सरसरी नज़र से कविताओं को खंगाल डाला। विस्मित रह गई। छोटी-छोटी कविताएँ, लेकिन उनकी लघुता पर न जाइए। एक-एक शब्द भावों से इतना भरा है कि चकित कर देता है।

कवयित्री के भीतर इतनी आग है कि कभी वह राख की रजाई ओढ़े सोई हुए चिंगारी-सी लगती हैं तो कभी दहकता अंगारा, जिसकी तपिश एक-एक पंक्ति में अंदर से उठकर पाठक को भी तपा देती है।

अधिकांश कविताओं में देवी जी अपने आप को खोजती प्रतीत होती हैं। शायद उनके अंतर में एक खोया हुआ बच्चा है, जो बार-बार कविताओं में से बाहर निकलकर आना चाहता है --

रात के अंधेरे में/ मैं जब खाली हुई

तब जाकर जाना कि मैं कौन हूँ !

कवयित्री को लगता है कि उसका वजूद हदों के बाँध तोड़कर सरहदों के पार ख़ामोश-सा खड़ा है, एक जुबाँ की तलाश में। हद और सरहद दोनों उन्हें एक ख़लिश-सी देते हैं। देश विभाजन की त्रासदी ने जो घाव उन्हें दिए, वे इतने दशकों बाद भी रिस रहे हैं। अपनी हदें छोड़कर सरहदों के इस पार आने का दंश उन्हें आज भी अनमना कर देता है। विस्थापित हो जाने का दर्द एक विस्थापित ही महसूस कर सकता है।

देश को आज़ादी के मिलने के पश्चात् कवयित्री एक नागरिक होने के नाते अत्यंत विचलित हैं। इस भौगोलिक आज़ादी के बाद ‘बाग़ी आज़ादी बोल पड़ी ‘ में उनकी उमड़ती भावनाएं देखिये क्या कह रही है:

स्वतंत्रता लांघ रही है मर्यादा की सीमा,

क़त्ले-आम हो रहा है इन्सानियत का,

नहीं चाहिए यह आज़ादी,

जो घर में देश न ला सके।

कितनी सच्चाई से एक अद्भुत बात कह डाली है देवी जी ने --

जो घर में देश न ला सके।

ये पंक्ति आत्मसात करके सोचने को विवश करती है।

‘मेरी यादों का आकाश’ कविता में कवयित्री यादों के आकाश तले अपने ज़मीर की धरती दबी हुई महसूस करती हैं जहाँ सौदागर--

शराफ़त का दावा तो करते हैं,

पर दुश्वारियों को ख़रीदने का सामान भी रखते हैं।

कवयित्री जीने और मरने के विषय में कई बार कह चुकी हैं। ऐसी कुछ तड़प है उनके भीतर कि वो उन्हें जीने भी नहीं देती, मरने भी नहीं देती। जीवन की एक सच्चाई पर उनका कहना है --

जीते-जीते मरती हूँ ,/ हर एक पल जीती हूँ

इस कविता में भी भावुक कवयित्री ने अपने ऊबड़ खूबाद रास्तों को पार करते हुए भावों पर ही क़लम चलाई है। स्वयं की खोज उन्हें परेशान करती रहती है। उसका उत्तर ढूढ़ते हुए वह कहती हैं --

मैं वो नहीं, जो जीती हूँ/ जीता कोई और है

मैं तो ख़ुद में जीवित रखने के लिए/ रोज़ मरती हूँ।

अपने भीतर के द्वंद्व को अत्यंत मंथनशील शब्दों में इस कविता में देखिये मनोभाव ...आदि से अंत तक !

अपने अंदर के कुरुक्षेत्र में / की आज़ादी है। मैं ही कौरव, मैं ही पांडव

चक्रव्यूह जो रिश्तों का है/ तोड़कर उससे, बाहर निकलना है मुझको।

कवयित्री बिना शस्त्र उठाए अपने ही तन के भीतर बनी गुफ़ा में चक्रव्यूह से घिरी हैं, जहाँ अध्यात्म में वर्णित षड्रिपुओं काम, क्रोध आदि में से पाँच-पाँच पहरेदार हैं। उनको वो कहती हैं कि उन्हें अब निर्बल नहीं पड़ना, क्योंकि अब उन्होंने गीता ज्ञान का पाठ पढ़ लिया है।

कवि हृदय हो और सोचे नहीं, ऐसा कैसे संभव है ! वे स्वयं कहती हैं अपने भीतर की प्रसव पीड़ा को --

सोच की सिलवटें/ मेरी पेशानी पर तैरती हैं।

तब...एक खुली किताब का सुफ्आ बन जाता है उनका चेहरा, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। अपने वजूद को लेकर देवी जी पुनः-पुनः सचेत होते दिखती हैं। वे मानती हैं कि --

अपने वजूद से बिछड़ना/ ख़ुद से जुदा होने की वेदना

ता-उम्र की छटपटाहट बनकर रह जाती है

कवि का मन अगर सवालों से उद्वेलित हो उठता है तो उसकी क़लम फिर बेजुबान कैसे रह सकती है --

दिल की दीवारें/ उनके गहरे होने से चरमरा रही हैं।

मैं जब आईना देखती हूँ/ मेरे चेहरे की झुर्रियाँ/ गहरी होती दिखाई देती हैं।

इसे वे मिटा नहीं पाती हैं। देवी जी के सामने अब सवाल उठ खड़ा हुआ है, जो उन्हें मथ रहा है --

क्या जीवन की चरम सीमा/ मिलना-बिछड़ना है

या होना, न होना है/ र्थ और अर्थहीन होने का फ़ासला

अब सवाल बन के सामने खड़ा है।

एक अद्भुत रचना है - 'फिर पता चला'। 'मौत' और 'ज़िंदगी' - इन दो शब्दों को अपने नए चोलों में बदलकर पेश किया है कवयित्री ने।

तुमने कहा/ तुम चलती चलो आगे-आगे/ मैं तुम्हारे पीछे-पीछे हूँ

मैं बहुत आगे निकल गई/ फिर पता चला -

मैं ज़िदगी हूँ और तुम मौत ! एक अटल सत्य एवं शाश्र्वत दर्शन को दृश्यता में उकेरती रचना है यह।

कमाल का संयोग है कि फिर पता चला के क्रम के बाद ‘गीता का सार’ उभरकर आ प्रकट हुआ। श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि सामने जो शत्रु खड़ा है, उसे मैं पहले ही मार चुका हूँ। देवी जी का कहना है कि उसी तरह हम अगर पहले से ही मरे हुए हैं तो यह जगत कब्रिस्तान है...किंतु प्रयास करें तो परमात्मा में विलीन होने का अवसर अवश्य मिलेगा --

मुक्ति पर अधिकार है प्राणी का

शर्त पर एक ही है/ खुद को पहचानना

हम आत्मचिंतन करें, तभी हम अपने प्रियतम परमात्मा को पा सकेंगे।

जन्म लिया हुआ हर व्यक्ति जब तक देहधारी है, देह-धर्म निभाने को बाध्य है। साँसें जन्म लेते ही घटनी शुरू हो जाती हैं। ‘देह-धर्म’ में वे कहती है: -

रोज़ थोड़ा-थोड़ा मरती हूँ।

वे अगर जीती भी हैं तो उस परम चैतन्य सत्ता से जुड़े रहकर। उस चैतन्य का न रहना ही इस 'देह' का 'विदेह' (मृत हो जाना है)

वह एक आस ही होती है, जिसका दामन पकड़े आदमी "चरैवेति-चैरेवेति" कहता हुआ चलता रहता है मुक़ाम तक पहुँचने को। उसे यक़ीन भी है इसपर --

साँसें निराशा का दामन छोड़कर, आज भी जीवन का हाथ थाम रही हैं हैं/ शायद उन्हें अपना मूल्य कथने की आज़ादी है।

माँ ने कहा था संग्रह में ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्वयं को ही खोज रही हैं। उनके भीतर एक अतृप्त प्यास है। किसी भी कवि में ऐसी प्यास का होना ज़रूरी भी है। मेरी दृष्टि में माँ ने कहा था भाषा, शब्दचयन, भावाभिव्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो साहित्य जगत में चिरस्मरणीय रहेगा।

समीक्षाकर्त्री :

आशागंगा प्रमोद शिरढोणकर

"श्री प्रमोदस्थान", 569 - बी, सेठीनगर,

उज्जैन -456010 (म.प्र.), भारत

फ़ोन/ई-मेल : 91-9406886611

agpshirdhonkar@gmail.com

Powered by Froala Editor

LEAVE A REPLY